No. 64 ムラサキイガレイシ(紫毬茘枝)

第64回目は、アッキガイ科のムラサキイガレイシ(紫毬茘枝)です!

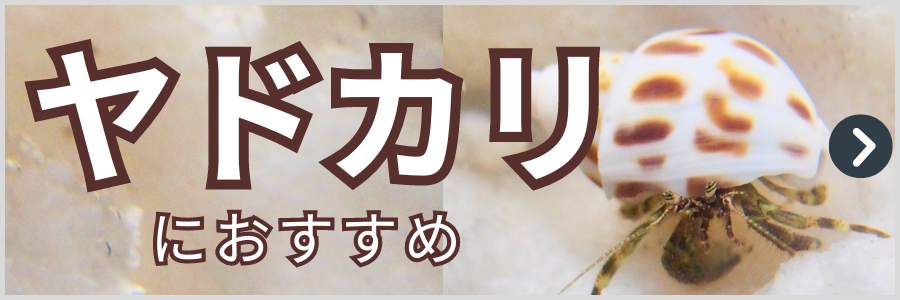

ムラサキイガレイシは、紀伊半島以南、熱帯インド-西太平洋に分布する殻長30mmほどの巻貝です。

白地に黒色の突起が散りばめられた本種の殻表は、背中から眺めると非常に地味で”通好み”な出立ちをしています。海中で岩に張り付く姿はもはや周囲と見分けがつかいないほどに藻類で覆われ、目が慣れないとその存在に気がつくことすら難しいかもしれません。ところがひとたび岩から剥がせば、うって変わって殻口があまりにも鮮やかな紫色に輝く様に、瞬く間に心を奪われることでしょう。腹面の大部分は透明感を伴う非常に強い光沢で覆われ、その類稀なる艶やかさと歴戦を思わせる背面とのギャップに驚きが隠せません。老成個体では殻口内唇と、特に外唇に歯状の強い突起が形成され、これにより開口部は極端に狭くなります。一方で若い個体では口が大きく開き、その外縁に並ぶ突起の内側は黒く塗られ、まだ紫で塗り固められる前の白色を帯びる周辺の色彩と美しいハーモニーを奏でます。数ある巻貝の仲間の中でも紫色の口を持つものは少数派で、ひときわ特別感を醸し出す本種は、時折標本箱から取り出してはふと眺めたくなる、そんな魅力あふれる貝の一つです。リーフエッジの岩盤上という波当たりの強い環境で暮らすためか、殻表は成長と共に侵食が進み、ゆえに若い個体ほど突起は鋭く伸びます。しかしながら本種最大の魅力である殻口に関してはやはり老成個体に軍配が上がり、背を取るか腹を取るかで狙うべき個体が分かれるため、本種もまた複数パターンで標本を揃えておくと良いでしょう。

余談ですが、ムラサキイガレイシを含む巻貝の多くは蓋を持ち、乾燥標本の作成時は殻口に化学繊維の綿を詰めて澱粉のりで蓋を貼っておくのが一般的な手順になりますが、本種の老成個体の場合は身抜き後に蓋を収めるのは非常に困難になります。学生の頃、何とかして入れようと試みた結果、見事に蓋を割ってしまった苦い経験も・・・。人生、何事も無理をしてはいけないと、そんな教訓が見え隠れします。

2025.3.28

安田

風眞